Gli altri “Hospitales” che sorgevano a Voghera

Giubileo 2025. Oltre alla vicenda della “Mansio Pontis”, in città furono presenti vari luoghi di accoglienza dei pellegrini medievali diretti a Roma

DI DON MAURIZIO CERIANI

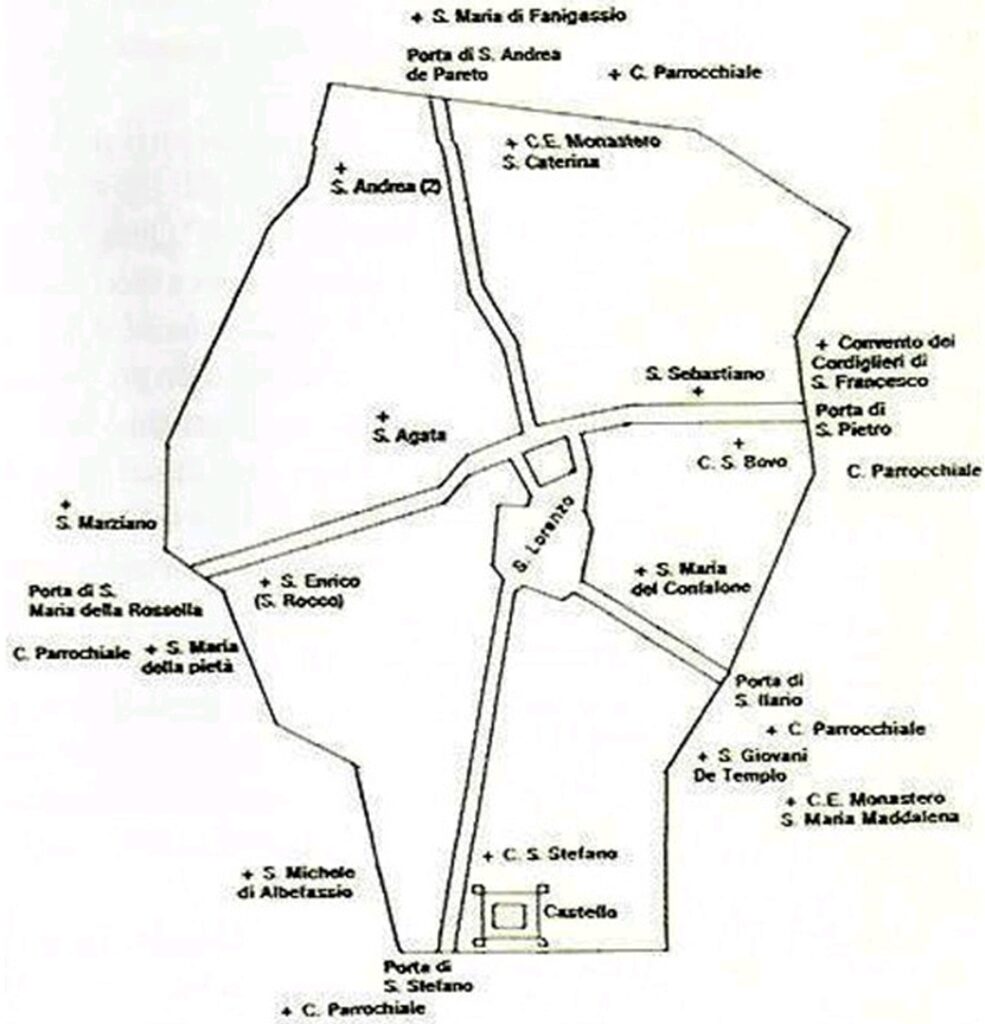

Accanto alla vicenda del ponte sullo Staffora, testimone di come Voghera facesse da snodo importante negli itinerari di fede medievale, vanno registrati diversi altri luoghi di accoglienza per i pellegrini nella città oltrepadana. Anch’essi furono coinvolti, sia nella loro genesi sia nei relativi sviluppi, nella secolare contrapposizione ecclesiastica e feudale tra l’episcopato tortonese e le fondazioni monastiche pavesi.

L’“Hospitale Sancti Bobonis”

Si tratta della più antica opera assistenziale vogherese documentata, sorta nel nome del santo pellegrino provenzale Bovo, che elesse Voghera a sua patria, vi morì e tuttora vi riposa come venerato patrono. L’hospitale sorgeva fuori le mura della città, oltre la porta di San Pietro, nell’omonimo borgo, che già nel nome evocava il pellegrinaggio romeo, nella zona dove attualmente passa il tracciato di viale Montebello. Qui, già nel 1119, un atto di investitura cita una chiesa dedicata a san Bovo e nel 1158 è documentato anche l’ospedale come luogo di accoglienza dei pellegrini. Le sue vicende lungo i secoli lo portarono a far fronte a diverse esigenze in ambito assistenziale, anche come orfanatrofio, fino a diventare l’attuale nosocomio cittadino. Il legame profondo di questa realtà con la città è dato proprio dal titolare, san Bovo, per cui spesso nei documenti medievali è indicato come l’“hospitale Viqueriae” per antonomasia. Sorto ai margini del gerbido abbaziale del monastero del Senatore, l’hospitale ebbe relazioni con il ponte dello Staffora e i suoi gestori; fu anche coinvolto, nella persona di due suoi ministri, Giovanni Paradico e Giovanni Novo, in alcuni interventi di manutenzione e rifacimento, senza per questo ricadere mai sotto l’autorità dell’abbadessa del Senatore. L’ospedale di san Bovo, infatti, aveva una precipua vocazione di assistenza ai pellegrini, che comprendeva anche l’attenzione a mantenere in ordine le strade e favorire il superamento dei fiumi. Per tale finalità metteva a disposizione della comunità vogherese un paio di buoi per il trasporto della ghiaia, ogniqualvolta la “strata Viqueriae”, cioè la via Romea, ne avesse necessità. Nel XII-XIII secolo è presente una comunità ospitaliera, con un gruppo di conversi posti sotto l’autorità del “minister et rector” dell’ospedale, di circa 5 o 6 elementi, tra cui compaiono pure delle donne. Possiamo affermare che l’hospitale Sancti Bobonis abbia esercitato una sorta di monopolio assistenziale in Voghera fin verso la metà del secolo XIII, quando compaiono altre presenze ospitaliere, dislocate l Simbolo dell’ordine dei Fratelli Stellati o Betlemiti sulle principali direttrici che si diramano dalla città. Nonostante ciò conserva una funzione preminente, come testimonia anche il patrimonio fondiario a cui può attingere per espletare la propria opera; nel 1497 infatti risulta proprietario di 3.000 pertiche di terreno. Con il declinare dei pellegrinaggi, l’ospedale si trasformò in ospizio degli esposti e in orfanatrofio, finalità che conservò fino al XX secolo.

L’“Hospitale Betlem”

In un documento fiscale del 1256 compaiono tre nuovi ospedali: l’“Hospitale Betlem”, l’“Hospitale Sancti Iohannis de Pareto” e l’“Hospitale Sancti Enrici”. L’ospedale di Betlemme era situato poco distante da quello di san Bovo, fuori porta San Pietro in direzione Piacenza ed era pertinenza della chiesa pavese di Santa Maria di Betlem, affidata all’ordine ospitaliero e cavalleresco dei Betlemitani o dei Fratelli Stellati, per via della stella a sette punte che avrebbe guidato i magi a Betlemme, simbolo dell’ordine. I Betlemiti, da non confondere con il quasi omonimo ordine di Santa Maria di Betlem istituito da Pio II nel 1459 e che ebbe solo un ventennio di vita, sorsero in Terra Santa dapprima come organizzazione a sostegno della Chiesa di Betlemme eretta in Diocesi nel 1110, poi via via si tramutarono in ordine religioso. Approdati a Savona nel 1139 e subito impegnatisi nel creare una rete di ostelli per i pellegrini e l’assistenza dei malati, giunsero a contare in pochi anni 66 chiese e 35 ospedali, forti del privilegio di Papa Innocenzo II del 1130 che li esentava dalla giurisdizione dei vescovi locali, ponendoli direttamente sotto l’autorità del vescovo di Betlemme.

L’“Hospitale Sancti Iohannis” e l’“Hospitale Sancti Enrici”

L’ospedale di san Giovanni era la mansione giovannita di Voghera; l’ordine, tuttora esistente come Sovrano Militare Ordine di Malta, ha sempre realizzato una vocazione assistenziale verso i malati e i pellegrini fin dalla sua fondazione nel XII secolo. La casa vogherese era situata fuori porta Pareto o porta Sant’Andrea, sulla strada che portava al Po, al porto di fluviale di Pancarana e quindi a Pavia. L’ospedale di san Giovanni prosperò nei secoli successivi grazie a numerose donazioni terriere, tanto che da un estimo del 1380 risulta il più ricco della città con un reddito annuo di 487 fiorini d’oro. In diversi documenti, anche interni all’ordine giovannita, la mansione vogherese è spesso denominata “San Giovanni del Tempio di Voghera”, forse a ricordo dell’acquisizioni di beni, già proprietà dei Templari, presso la porta di Sant’Ilario in direzione di Mondondone, all’atto della loro soppressione nel 1312. L’ospedale di sant’Enrico, invece, era collocato nei pressi dalla porta di Tortona, detta anche della Rossella, all’interno della cinta muraria, probabilmente legato ai canonici della Collegiata di San Lorenzo e quindi al vescovo di Tortona. Era ubicato nell’area dell’attuale chiesa di san Rocco; probabilmente la stessa chiesa di san Rocco altro non è che la chiesa di sant’Enrico, annessa all’hospitale, nella quale venne custodito e venerato il corpo di san Rocco dalla morte alla traslazione a Venezia nel 1485, come attestano alcuni documenti del XV secolo.

L’ospedale “della Colombina”

Sempre in Voghera è pure menzionato un Hospitale “della Colombina”, fuori porta Rossella in direzione Tortona, pressappoco nel luogo dove ora sorge la chiesa di Santa Maria delle Grazie. Erano chiamati “della Colombina” gli ospedali gestiti dall’ordine degli Ospitalieri di Santo Spirito, fondati attorno al 1175 da Guido di Montpellier e approvati nel 1198 da Papa Innocenzo III, che affidò loro l’ospedale romano di santa Maria, detto poi di santo Spirito, in Sassia nei pressi di San Pietro. Il loro simbolo, la colomba dello Spirito Santo, era effigiata sui propri luoghi di accoglienza, che si diffusero rapidamente in Europa sulle grandi vie di pellegrinaggio nel secolo XIII; da qui il curioso appellativo “della Colombina” dato agli hospitales dell’ordine. Questo luogo di accoglienza prese il posto di un più antico ostello, dedicato al Salvatore, istituito nel secolo XI dall’imperatore Sant’Enrico II, di pertinenza del monastero del Salvatore di Pavia.

(Nella foto di copertina: Pianta di Voghera nel XIII secolo)