Il pediatra che curava i bambini più poveri del mondo

Ha lavorato a Tortona e Acqui Terme e ora vive tra Novi Ligure e Serravalle Scrivia. È stato per 20 anni in Africa e poi a Gaza e in Corea del Nord. Ma Filippo Chiabrera conosce anche molto bene la strada di Goma lungo la quale è stato ucciso l’ambasciatore italiano

È una vita spesa nelle zone a rischio, in giro per il mondo, a curare bambini e non solo, quella di Filippo Chiabrera, pediatra di origini novaresi ma impegnato negli ambulatori di Tortona e Acqui Terme fino al 2020. Alla fine dell’anno è andato in pensione, dopo una carriera professionale che lo ha portato ovunque. La sua prima esperienza internazionale risale al 1987, quando ricevette l’incarico dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per la quale fu inviato a Goma. Una città, quella congolese, ormai tristemente nota, perché teatro del recente omicidio dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e del loro autista Mustapha Milambo.

Chiabrera vive ora tra Novi Ligure e Serravalle Scrivia insieme alla moglie Anna Maria, che l’ha sempre accompagnato nel corso delle sue missioni nonostante non provenisse dal mondo sanitario.

Alla luce della sua esperienza sul posto, è rimasto sorpreso dall’agguato all’ambasciatore?

«Conosco bene la strada in cui si è consumato l’assassinio. È sempre stata molto pericolosa e frequentata da banditi. Forse però sarebbe bastata la presenza di un veicolo della polizia per dissuaderli. Probabilmente i criminali sono venuti a sapere del passaggio grazie a una soffiata. Ho perso un amico italiano che lavorava lì come me, che è stato rapinato e ucciso negli anni ’90. Non è una novità, purtroppo. Personalmente non ho mai conosciuto l’ambasciatore Attanasio».

Quali sono i suoi ricordi legati all’esperienza a Goma?

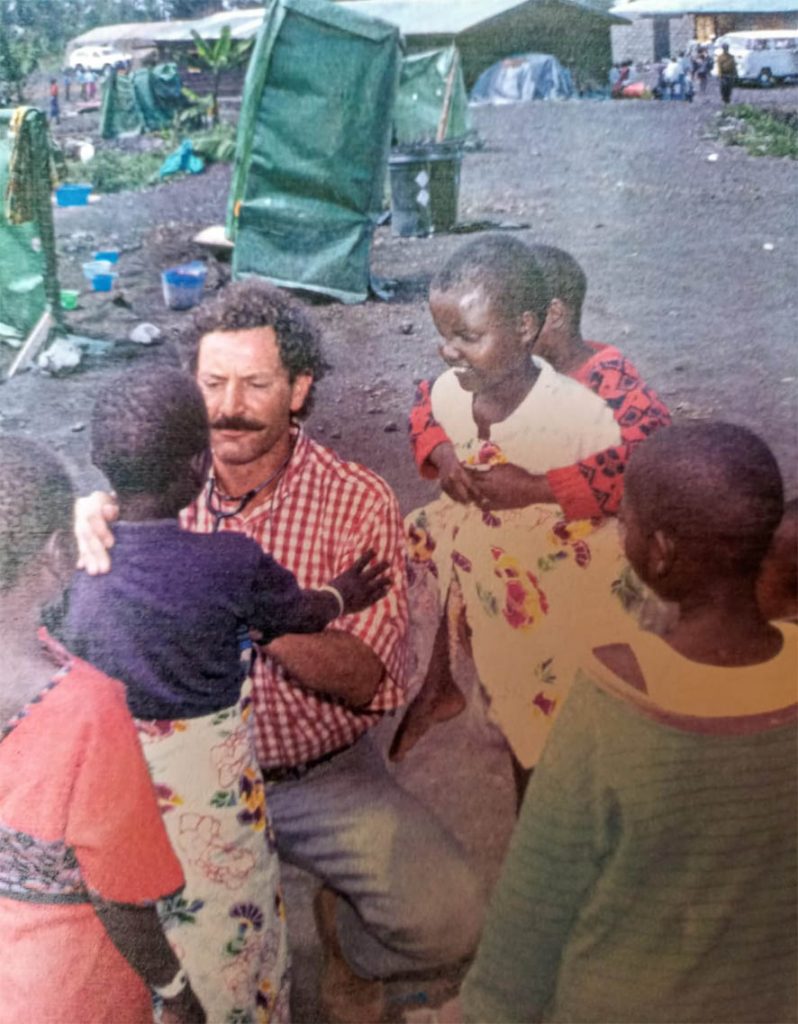

«Ho lavorato in un bellissimo ospedale costruito dalla Comunità Europea. Un vero gioiello gestito dalla cooperazione italiana, alla cui guida c’era Guido Bertolaso. Sono andato lì come pediatra e ci sono rimasto due anni. All’epoca eravamo nello Zaire di Mobutu. Può sembrare paradossale, ma finché c’è stato lui, questo enorme Paese fatto di oltre 100 etnie diverse, è rimasto unito e c’erano meno pericoli perché il controllo del territorio era maggiore. Di notte attraversavamo il confine con il Ruanda a piedi, senza problemi. Dopo il terrificante genocidio del 1994 nel Paese confinante e la progressiva perdita di potere centrale, tutto è cambiato. Al termine di quella tragedia tornai a Goma, con il ruolo di responsabile di 21 campi per i rifugiati con 18.000 bambini rimasti orfani. A volte ripenso a quanto fosse bello quel posto ed è una tristezza immensa. Era circondato da un lago stupendo e da diversi vulcani, di cui un paio attivi».

Tra i tanti episodi relativi a quella parte della sua vita professionale, ce n’è uno che le è rimasto particolarmente impresso?

«Una volta lo stesso Mobutu venne a visitare l’ospedale nel 1987, chiedendomi se ci fossero dei bambini malati di Aids e io risposi di sì. Lui, con fare minaccioso, mi chiese di controllare meglio perché sicuramente “le loro mamme erano tutte ruandesi”. A quel punto, un giornalista italiano riportò sui nostri media la notizia dell’enorme problema dell’Aids in quei territori. Nel giro di pochi giorni, Mobutu chiamò il suo popolo a manifestare contro la struttura responsabile di diffondere “bugie” all’estero. Per noi, le due settimane seguenti furono davvero molto complicate».

La sua lunga carriera internazionale non si è però limitata solo al Congo…

«Sono stato diversi anni in Sud Africa dove la sensazione personale di pericolo era maggiore, così come in Kenya. Poi sono stato in Etiopia, Eritrea, Russia e a Gaza. Dopo vent’anni complessivi nel continente nero, nel 2007 mi hanno mandato in Corea del Nord e lì ho visto la povertà vera. Gli ospedali di Pyongyang e soprattutto delle città periferiche sono tra i più squallidi che abbia mai visitato. Lì non avevano il riscaldamento, nonostante le temperature scendessero fino a dieci gradi sottozero d’inverno. Uno scenario spaventoso. Essendo uno stato completamente militarizzato, per le strade non percepivi pericolo perché nessuno ti avrebbe mai rapinato. Sono però sempre stato molto accorto. Non ho mai parlato con un giornalista. Bisognava stare molto attenti e non raccontare mai ciò che si faceva. Nel 2011 sono andato in Siria, mentre l’anno successivo a Herat, in Afghanistan, dove si trovava il contingente italiano. Là eravamo davvero un bersaglio. Quella fu l’unica occasione in cui mia moglie non riuscì a seguirmi. Il suo supporto è sempre stato fondamentale, perché una vita come la mia non si può fare di certo da soli.

Per seguirmi ha rinunciato alla sua carriera e in base a dove andavamo, trovava degli impieghi sul posto. In Eritrea ha fatto l’archivista per il museo nazionale ad Asmara».

Cosa l’ha spinta a cercare queste esperienze?

«Mi ha spinto il desiderio di viaggiare e fare qualcosa di diverso. Ho iniziato a praticare la professione di pediatra all’ospedale Maggiore di Novara, ma per un ragazzo che voleva scoprire il mondo non era abbastanza. Quando sono arrivato in Africa a 33 anni mi sono trovato a fare il responsabile di un reparto di pediatria. Per me era il massimo e mi sentivo preparato per quel compito».

Luca Lovelli

Ambulatorio cooperazione italiana di Herat – Afghanistan 2012

Filippo Chiabrera nel 1994 a Goma

Filippo Chiabrera a Wonsan – Corea del Nord 2008