«Lasciamoci guardare da quegli occhi chiusi»

Il sacro lino. Giovedì scorso a Voghera l’incontro sulla Sindone condotto dall’esperta Emanuela Marinelli che abbiamo intervistato per voi. Intanto in duomo fino al 27 aprile si può ammirare una riproduzione fotografica del famoso “lenzuolo”

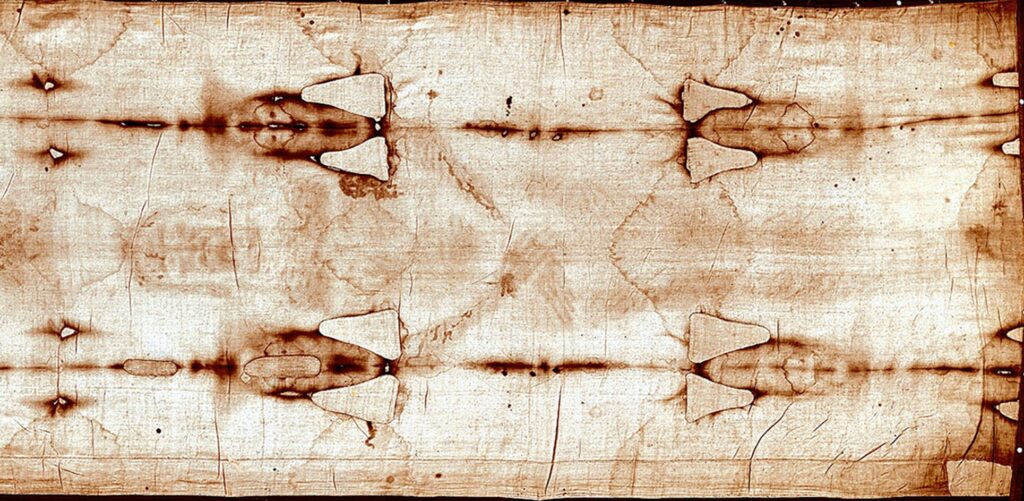

La Sindone, fin dalla sua prima apparizione, ha rivestito un ruolo importante nella storia cristiana. Questo antico tessuto di lino, che misura 4,41 metri di lunghezza e 1,13 metri di larghezza, ha avvolto il corpo di Cristo dopo la crocifissione, quando è stato deposto nel sepolcro, e porta impressa la doppia immagine “in negativo” del Crocifisso. La Sindone è custodita nel duomo di Torino, all’interno di una teca a tenuta stagna e riempita con un gas inerte, e dal 1900 a oggi è stata esposta pubblicamente 7 volte. Oltre a essere venerata come un oggetto religioso, ha sempre attirato l’interesse della scienza e sono stati numerosi gli studiosi che hanno condotto numerosi esami mirati a identificare la sua origine e la sua datazione.

Tra questi vi è la professoressa romana Emanuela Marinelli, una tra i massimi esperti italiani, che ha appena compiuto 74 anni, di cui 50 dedicati proprio alla Sindone, che ha visto per la prima volta in fotografia nel 1975. La studiosa ha scritto più di 300 articoli e ben 23 libri sul tema, tra cui Contemplare la Sindone, appena pubblicato (Ares, 2025, con Domenico Repice). Ha anche tenuto circa 5000 conferenze in tutto il mondo per raccontare l’evoluzione delle prove scientifiche e la storia del celebre “lenzuolo”. La più recente quella a Voghera nella serata di giovedì 20 marzo nel teatro “San Rocco”: in platea anche il nostro vescovo. A invitarla è stato il vogherese Giovanni Trucchi che ha recentemente frequentato un corso sulla Sindone presso l’Ateneo Pontificio “Regina Apostolorum” di Roma. Grazie a lui Voghera ha partecipato al progetto “Ostensione diffusa”, avviato in ambito nazionale in collaborazione con “Othonia”, il centro di ricerca nato per contribuire alla promozione e alla diffusione della conoscenza del “sacro lino”. Nel duomo vogherese, infatti, fino al 27 aprile sarà possibile ammirare la riproduzione fotografica a grandezza naturale della Sindone.

A introdurre la serata è stato mons. Marco Daniele che ha ringraziato il suo parrocchiano e ha salutato con affetto la studiosa. Al termine anche Mons. Guido Marini si è complimentato con Emanuela Marinelli per la brillante e competente esposizione, che ha condotto i presenti lungo un percorso scientifico e spirituale attorno alla Sindone, definita dal cardinale di Torino Roberto Repole «il calco della resurrezione». Il vescovo, riprendendo questa affermazione, ha aggiunto che il “sacro lino” può essere considerato anche «il calco del fatto cristiano, perché la nostra fede è un fatto: è l’amore che si è fatto carne per la nostra salvezza». Alla professoressa Marinelli abbiamo rivolto alcune domande sulla storia e sul significato della Sindone.

DI DANIELA CATALANOProfessoressa, come è nata la sua passione per la Sindone? «Sono laureata in Scienze Naturali e Geologiche, perciò fu la ricerca sul polline ad attirare la mia attenzione. Nel 1977 venni a sapere delle analisi condotte su materiale prelevato dalla Sindone da Max Frei Sulzer, uno scienziato svizzero, criminologo di fama internazionale ed esperto in microtracce. Le specie polliniche identificate sulla Sindone da Frei sono 58; di esse, solo 17 crescono in Francia o in Italia, mentre è veramente sorprendente l’abbondanza di quelle che non esistono in Europa, ma crescono in Medio Oriente. Molte sono tipiche e frequenti a Gerusalemme e dintorni».Come descriverebbe la Sindone e la sua storia? «La Sindone (dal greco sindon, lenzuolo) è un lungo telo di lino (441 cm per 113 cm) su cui sono visibili due righe scure e numerosi fori triangolari: sono le tracce di un incendio che ha danneggiato il lenzuolo nel 1532. Si notano anche aloni provocati da acqua. Al centro si scorge una doppia figura umana, frontale e dorsale. Un’antica tradizione ritiene che la Sindone sia il lenzuolo funebre di Gesù Cristo. Il telo è stato in possesso dei Savoia dal 1453 fino al 1983, quando Umberto II lo donò al Papa. Dal 1578 è conservato a Torino. Le prime notizie storiche certe dell’esistenza della Sindone risalgono a metà del XIV secolo, quando un cavaliere crociato, Geoffroy de Charny, la consegnò ai canonici di Lirey, presso Troyes, in Francia. Sua moglie, Jeanne de Vergy, era una pronipote di Othon de la Roche, un altro cavaliere crociato che molto probabilmente portò via la Sindone da Costantinopoli (oggi Istanbul, Turchia) durante il saccheggio della IV crociata (1204). Nel 1314 i Templari, ordine cavalleresco crociato, furono ingiustamente condannati al rogo come eretici, accusati anche di un culto segreto per la testa di un uomo. Uno di essi si chiamava Geoffroy de Charny, come il crociato che per primo ha esposto la Sindone in Francia circa quaranta anni dopo. È molto probabile la parentela fra i due Geoffroy de Charny. Alcuni indizi suggeriscono che la Sindone sia stata conservata per un periodo dai Templari. Una copia del misterioso volto da loro venerato è stata trovata a Templecombe (Inghilterra). È evidente la somiglianza con il volto impresso sulla Sindone. Il lenzuolo potrebbe essere giunto a Costantinopoli il 16 agosto del 944 proveniente da Edessa (oggi Urfa, nel Sud-Est della Turchia) con il nome di Mandylion, un panno su cui si riteneva miracolosamente impressa l’immagine di Gesù. Le copie del Mandylion, e in generale tutte le raffigurazioni del volto di Cristo dal IV secolo in poi, sono ispirate alla Sindone. Alcune fonti attribuiscono a san Giuda Taddeo Apostolo il trasporto da Gerusalemme a Edessa della stoffa con l’impronta di Cristo».La Sindone ha già detto tutto o nasconde ancora dei misteri? «L’impronta umana, dovuta a disidratazione e ossidazione delle fibrille superficiali del lino, rimane ancora un mistero. Alcuni esperimenti condotti presso l’Enea di Frascati (Roma) dimostrano che l’origine dell’immagine si potrebbe spiegare con l’apporto di una potentissima luce. Viene spontaneo pensare alla Trasfigurazione di Gesù, un fenomeno di luce che si potrebbe essere verificato anche al momento della Resurrezione».Quali sono gli aspetti che la affascinano di più della Sindone? «Le analisi scientifiche che avvalorano l’autenticità della Sindone: la grande abbondanza di pollini di provenienza mediorientale e di aloe e mirra; la manifattura rudimentale della stoffa, che è comunque molto pregiata; la presenza di aragonite simile a quella trovata nelle grotte di Gerusalemme; una cucitura laterale identica a quelle esistenti su stoffe ebraiche del primo secolo. Interessante l’identificazione su campioni sindonici di notevoli tracce di DNA tipico delle popolazioni dell’India (38,7%). Il DNA dell’Europa è solo il 5,7%. Sono state trovate cospicue tracce anche di DNA mediorientale (55,6%). Tessuti di lino finissimo (bisso) erano reperibili a Gerusalemme nel Santuario per le vesti dei sacerdoti e per i velari del Tempio. Queste preziose stoffe provenivano anche dall’India. Nella Mishnah si legge che nel pomeriggio dello Yom Kippur il Sommo Sacerdote si vestiva di pregiato lino indiano. Per la sepoltura di Gesù può essere stato usato uno di questi preziosi lini disponibili nel Tempio di Gerusalemme. C’è stato però un test che andava in direzione contraria. Nel 1988 la Sindone fu datata con il metodo del Carbonio 14. In base a questa analisi risalirebbe a un periodo compreso tra il 1260 ed il 1390 d.C. Ma le modalità dell’operazione di prelievo, la zona del campionamento e l’attendibilità del metodo per tessuti che hanno attraversato vicissitudini come quelle della Sindone sono ritenute insoddisfacenti da un numero rilevante di studiosi. Un’importante indagine statistica, basata sui dati ufficiali e sui dati grezzi della datazione del 1988, ha dimostrato che quella conclusione non è affidabile a causa della disomogeneità dei campioni utilizzati. Questi risultati sono stati pubblicati su una rivista dell’Università di Oxford, Archaeometry, nel 2019».La Sindone è stata definita da Paul Claudel “più che un’immagine, una presenza”. Che cosa significa? E che cosa può dire all’uomo di oggi il “sacro lino”?«È un’immagine solenne e maestosa. Rende presente quel corpo torturato che non è rimasto cadavere. In uno degli incontri che ho potuto avere con san Giovanni Paolo II, il Pontefice disse della Sindone: «Penso che il Signore ce l’abbia lasciata accanto ai sacramenti». Papa Francesco ha detto che da quegli occhi chiusi dobbiamo lasciarci guardare. Sembra un paradosso, eppure stare di fronte a quell’immagine è un’esperienza particolare. Il card. Roberto Repole, arcivescovo di Torino e Custode della Sindone, ha detto che il Sacro Lino è «il calco della Resurrezione». L’uomo d’oggi, che riceve messaggi soprattutto tramite immagini, può capire il Vangelo in maniera immediata guardando la Sindone. Per questo con il teologo don Domenico Repice ho scritto il volume appena uscito Contemplare la Sindone (Ares, 2025)».Quando avviene l’ostensione della Sindone? Quella del 2025 come si realizzerà? E quando sarà la prossima dal vivo? «Le ostensioni di solito avvengono in concomitanza con occasioni particolari. Per il Giubileo c’era questa speranza, ma solo pochi giovani torinesi potranno venerare la Sindone originale. Per tutti gli altri ci sarà una tenda con una struttura dove sarà possibile vedere un’immagine ad alta definizione. Per la prossima ostensione dal vivo per tutti si parla del 2033, per i 2000 anni dalla morte di Cristo tradizionalmente collocata nell’anno 33 d.C».Quanto è importante la Sindone per la nostra fede? «È un aiuto notevole. Il giornalista Orazio Petrosillo, vaticanista de Il Messaggero, definì la Sindone come «la fotonotizia dal Calvario». Sulla Sindone è visibile l’impronta in negativo del corpo che vi fu avvolto: era il cadavere di un uomo flagellato, coronato di spine, crocifisso con chiodi e trapassato da una lancia al fianco. Il suo sangue alle analisi è risultato di gruppo AB, come quello del Sudario di Oviedo e di alcuni miracoli eucaristici. Il tempo di contatto fra corpo e lenzuolo è stato valutato attorno alle 36-40 ore. Tutto coincide con la narrazione dei Vangeli».

DI DANIELA CATALANOProfessoressa, come è nata la sua passione per la Sindone? «Sono laureata in Scienze Naturali e Geologiche, perciò fu la ricerca sul polline ad attirare la mia attenzione. Nel 1977 venni a sapere delle analisi condotte su materiale prelevato dalla Sindone da Max Frei Sulzer, uno scienziato svizzero, criminologo di fama internazionale ed esperto in microtracce. Le specie polliniche identificate sulla Sindone da Frei sono 58; di esse, solo 17 crescono in Francia o in Italia, mentre è veramente sorprendente l’abbondanza di quelle che non esistono in Europa, ma crescono in Medio Oriente. Molte sono tipiche e frequenti a Gerusalemme e dintorni».Come descriverebbe la Sindone e la sua storia? «La Sindone (dal greco sindon, lenzuolo) è un lungo telo di lino (441 cm per 113 cm) su cui sono visibili due righe scure e numerosi fori triangolari: sono le tracce di un incendio che ha danneggiato il lenzuolo nel 1532. Si notano anche aloni provocati da acqua. Al centro si scorge una doppia figura umana, frontale e dorsale. Un’antica tradizione ritiene che la Sindone sia il lenzuolo funebre di Gesù Cristo. Il telo è stato in possesso dei Savoia dal 1453 fino al 1983, quando Umberto II lo donò al Papa. Dal 1578 è conservato a Torino. Le prime notizie storiche certe dell’esistenza della Sindone risalgono a metà del XIV secolo, quando un cavaliere crociato, Geoffroy de Charny, la consegnò ai canonici di Lirey, presso Troyes, in Francia. Sua moglie, Jeanne de Vergy, era una pronipote di Othon de la Roche, un altro cavaliere crociato che molto probabilmente portò via la Sindone da Costantinopoli (oggi Istanbul, Turchia) durante il saccheggio della IV crociata (1204). Nel 1314 i Templari, ordine cavalleresco crociato, furono ingiustamente condannati al rogo come eretici, accusati anche di un culto segreto per la testa di un uomo. Uno di essi si chiamava Geoffroy de Charny, come il crociato che per primo ha esposto la Sindone in Francia circa quaranta anni dopo. È molto probabile la parentela fra i due Geoffroy de Charny. Alcuni indizi suggeriscono che la Sindone sia stata conservata per un periodo dai Templari. Una copia del misterioso volto da loro venerato è stata trovata a Templecombe (Inghilterra). È evidente la somiglianza con il volto impresso sulla Sindone. Il lenzuolo potrebbe essere giunto a Costantinopoli il 16 agosto del 944 proveniente da Edessa (oggi Urfa, nel Sud-Est della Turchia) con il nome di Mandylion, un panno su cui si riteneva miracolosamente impressa l’immagine di Gesù. Le copie del Mandylion, e in generale tutte le raffigurazioni del volto di Cristo dal IV secolo in poi, sono ispirate alla Sindone. Alcune fonti attribuiscono a san Giuda Taddeo Apostolo il trasporto da Gerusalemme a Edessa della stoffa con l’impronta di Cristo».La Sindone ha già detto tutto o nasconde ancora dei misteri? «L’impronta umana, dovuta a disidratazione e ossidazione delle fibrille superficiali del lino, rimane ancora un mistero. Alcuni esperimenti condotti presso l’Enea di Frascati (Roma) dimostrano che l’origine dell’immagine si potrebbe spiegare con l’apporto di una potentissima luce. Viene spontaneo pensare alla Trasfigurazione di Gesù, un fenomeno di luce che si potrebbe essere verificato anche al momento della Resurrezione».Quali sono gli aspetti che la affascinano di più della Sindone? «Le analisi scientifiche che avvalorano l’autenticità della Sindone: la grande abbondanza di pollini di provenienza mediorientale e di aloe e mirra; la manifattura rudimentale della stoffa, che è comunque molto pregiata; la presenza di aragonite simile a quella trovata nelle grotte di Gerusalemme; una cucitura laterale identica a quelle esistenti su stoffe ebraiche del primo secolo. Interessante l’identificazione su campioni sindonici di notevoli tracce di DNA tipico delle popolazioni dell’India (38,7%). Il DNA dell’Europa è solo il 5,7%. Sono state trovate cospicue tracce anche di DNA mediorientale (55,6%). Tessuti di lino finissimo (bisso) erano reperibili a Gerusalemme nel Santuario per le vesti dei sacerdoti e per i velari del Tempio. Queste preziose stoffe provenivano anche dall’India. Nella Mishnah si legge che nel pomeriggio dello Yom Kippur il Sommo Sacerdote si vestiva di pregiato lino indiano. Per la sepoltura di Gesù può essere stato usato uno di questi preziosi lini disponibili nel Tempio di Gerusalemme. C’è stato però un test che andava in direzione contraria. Nel 1988 la Sindone fu datata con il metodo del Carbonio 14. In base a questa analisi risalirebbe a un periodo compreso tra il 1260 ed il 1390 d.C. Ma le modalità dell’operazione di prelievo, la zona del campionamento e l’attendibilità del metodo per tessuti che hanno attraversato vicissitudini come quelle della Sindone sono ritenute insoddisfacenti da un numero rilevante di studiosi. Un’importante indagine statistica, basata sui dati ufficiali e sui dati grezzi della datazione del 1988, ha dimostrato che quella conclusione non è affidabile a causa della disomogeneità dei campioni utilizzati. Questi risultati sono stati pubblicati su una rivista dell’Università di Oxford, Archaeometry, nel 2019».La Sindone è stata definita da Paul Claudel “più che un’immagine, una presenza”. Che cosa significa? E che cosa può dire all’uomo di oggi il “sacro lino”?«È un’immagine solenne e maestosa. Rende presente quel corpo torturato che non è rimasto cadavere. In uno degli incontri che ho potuto avere con san Giovanni Paolo II, il Pontefice disse della Sindone: «Penso che il Signore ce l’abbia lasciata accanto ai sacramenti». Papa Francesco ha detto che da quegli occhi chiusi dobbiamo lasciarci guardare. Sembra un paradosso, eppure stare di fronte a quell’immagine è un’esperienza particolare. Il card. Roberto Repole, arcivescovo di Torino e Custode della Sindone, ha detto che il Sacro Lino è «il calco della Resurrezione». L’uomo d’oggi, che riceve messaggi soprattutto tramite immagini, può capire il Vangelo in maniera immediata guardando la Sindone. Per questo con il teologo don Domenico Repice ho scritto il volume appena uscito Contemplare la Sindone (Ares, 2025)».Quando avviene l’ostensione della Sindone? Quella del 2025 come si realizzerà? E quando sarà la prossima dal vivo? «Le ostensioni di solito avvengono in concomitanza con occasioni particolari. Per il Giubileo c’era questa speranza, ma solo pochi giovani torinesi potranno venerare la Sindone originale. Per tutti gli altri ci sarà una tenda con una struttura dove sarà possibile vedere un’immagine ad alta definizione. Per la prossima ostensione dal vivo per tutti si parla del 2033, per i 2000 anni dalla morte di Cristo tradizionalmente collocata nell’anno 33 d.C».Quanto è importante la Sindone per la nostra fede? «È un aiuto notevole. Il giornalista Orazio Petrosillo, vaticanista de Il Messaggero, definì la Sindone come «la fotonotizia dal Calvario». Sulla Sindone è visibile l’impronta in negativo del corpo che vi fu avvolto: era il cadavere di un uomo flagellato, coronato di spine, crocifisso con chiodi e trapassato da una lancia al fianco. Il suo sangue alle analisi è risultato di gruppo AB, come quello del Sudario di Oviedo e di alcuni miracoli eucaristici. Il tempo di contatto fra corpo e lenzuolo è stato valutato attorno alle 36-40 ore. Tutto coincide con la narrazione dei Vangeli».