L’hospitale del ponte sullo Staffora

Giubileo 2025. Anche Voghera fu tappa nei pellegrinaggi medievali, come attesta il passaggio di san Bovo e di san Rocco che qui terminarono la loro vita terrena. Ma in pochi conoscono la vicenda della “Mansio Pontis”

DI DON MAURIZIO CERIANI

Voghera fu sempre, com’è tuttora, in posizione strategica sull’asse viario Est-Ovest e Nord-Sud della pianura padana meridionale. Per questo motivo fu tappa fondamentale nei pellegrinaggi medievali e, addirittura, due santi pellegrini, san Bovo e san Rocco, terminarono tra le sue mura la vita terrena, vi trovarono sepoltura e qui sono venerati come patroni. Numerosi lungo i secoli, e non ancora completamente mappati, furono i luoghi di ospitalità vogheresi, sorti, sviluppati e mutati nei vari periodi storici. Significativa la vicenda della cosiddetta “Mansio Pontis”, cioè del complesso di accoglienza e assistenza sorto nel XII secolo in prossimità del ponte sul torrente Staffora, lungo il tracciato della via Postumia in direzione di Piacenza; il ponte, come da rilievi archeologici, risale nella sua prima edificazione all’epoca romana e fu oggetto di continui rifacimenti in epoca medievale.

L’arbitrato tra il vescovo e l’abbadessa

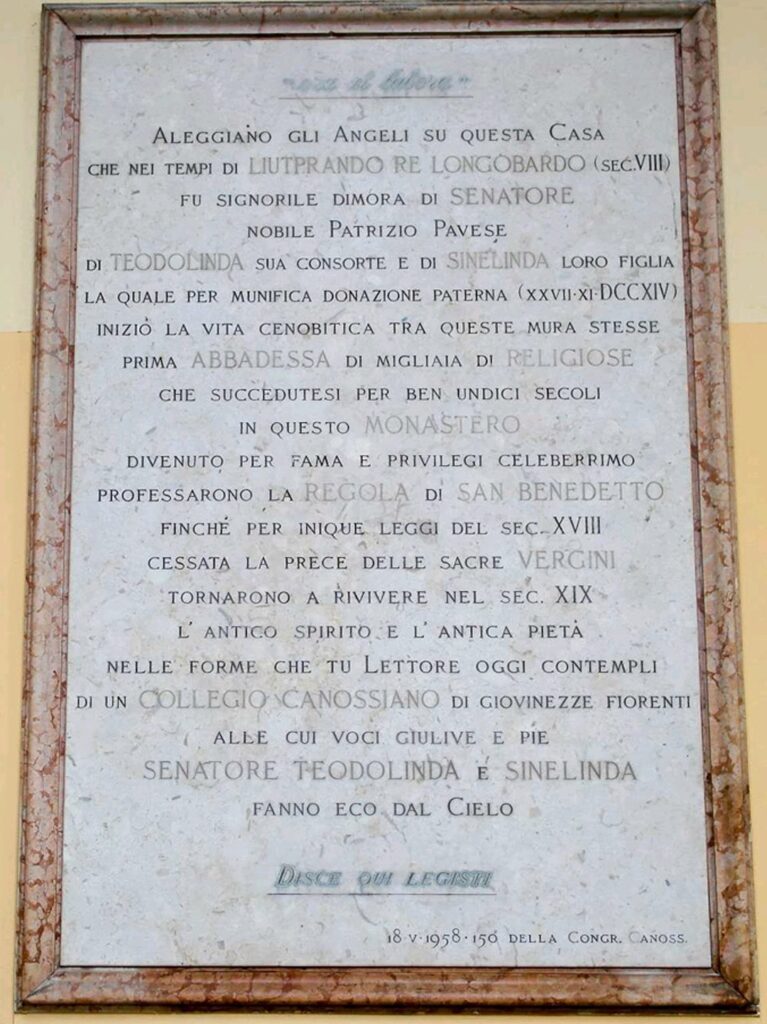

Una disputa sorge tra il 1182 e il 1183 sul ponte tra il vescovo di Tortona Ugone e Omelia, la potente abbadessa del monastero benedettino di Santa Maria e Sant’Aureliano di Pavia, detto comunemente “del Senatore” dal nome del suo fondatore. È un episodio che si pone all’interno di uno scontro più ampio, che contrappone la progressiva infiltrazione in Oltrepò di Pavia, città fedele all’imperatore di Germania, e la strenua resistenza della guelfa Tortona che rivendica l’antica influenza sul Vogherese. Il ponte era situato più a Sud rispetto all’attuale nei pressi della chiesa dei Padri Barnabiti, mentre la strada seguiva il tracciato della via che ancora oggi passa davanti alla “chiesa rossa” di Sant’Ilario, più nota come Tempio della Cavalleria. Il vescovo di Tortona, che era anche Conte di Voghera, rivendicava che il primitivo ponte in pietra fosse stato edificato da Giovanni Raviolo, canonico di san Marziano, che officiava la chiesa vogherese di Santa Maria e diversi testimoni affermavano di aver lavorato all’edificazione della struttura “in honorem Dei et Sancti Marciani et huius plebis”; inoltre il vescovo poteva dichiarare di avervi sempre esercitato la giustizia, come feudatario, anche in difesa dei beni del monastero del Senatore. Di contro l’abbadessa sosteneva che, travolto quel ponte da una piena dello Staffora, fu ripristinato il passaggio sul torrente da Giovanni Paradiso, che era rettore “hospitalis Sancti Bobonis” e agiva per conto dell’abbadessa, in concorso col comune di Voghera. In seguito, Pietro Sordo continuò i lavori per riedificare il ponte in pietra ed espresse il desiderio di abitare presso il ponte stesso “per Deum e per abbatissam”; tuttavia, essendo ricorso per controversie con i vicini al magistrato che rappresentava in Voghera il vescovo di Tortona, fu cacciato dagli sgherri dell’abbadessa. Il ponte infine era stato terminato, su incarico dell’abbadessa Sinelinda, da Giovanni Mugio “ad honorem Dei et beate Marie et ponti seu comunis Vigerie”. La stessa Sinelinda vi aveva istituito una comunità religiosa su impulso di due pie persone, Mauro e Alessandria. La Santa Sede affidò l’arbitrato al vescovo di Novara, ma sull’esito del giudizio gli storici non sono concordi: Clelio Goggi afferma un esito favorevole al vescovo, anche se nel 1191 la sede tortonese sarebbe stata definitivamente privata dall’imperatore Enrico VI di ogni diritto feudale su Voghera; altri storici dicono di un esito favorevole per l’abbadessa. Esiste, di fatto, una bolla di Papa Alessandro III, anche se non datata, che conferma al monastero del Senatore il possesso dell’“hospitale de Staphula et pontem cum eorum pertinenciis”. Il lungo pontificato di Alessandro III terminò il 30 agosto 1181, per cui il documento in questione sta a monte della diatriba.

La vita religiosa accanto al ponte

Lasciando da parte la vicenda giuridica, è proprio la bolla papale a testimoniare la presenza di un hospitale per i pellegrini accanto al ponte, dove si era sviluppata un’esperienza religiosa, dedita all’assistenza dei viandanti. Già negli anni Settanta del XII secolo è menzionato un “rector et minister pontis”, coadiuvato da un certo numero di conversi e di persone pie, che avevano il compito di provvedere alla sua manutenzione e di accogliere i pellegrini. La figura più rappresentativa di quest’epoca è un certo Mauro o Moro, che insieme alla moglie Alessandria, si fa promotore della ricostruzione del ponte nel 1167 e di alcune case sul terreno del monastero del Senatore per chi avesse voluto dedicarsi a quello stile di vita consacrata. L’opera viene autorizzata dall’abbadessa Sinelinda, che allora risiedeva nel castello di Mondondone, pertinenza feudale del monastero pavese. Ancor prima di Mauro e della moglie, troviamo notizia della monaca Isabella che vive in quel luogo negli anni Quaranta del secolo in questione, con l’autorizzazione dell’abbadessa Lucia. Più di una monaca probabilmente si trattava di una conversa, che ricevette della terra dal monastero per costruirvi un edificio presso il “caput pontis” orientale, cioè in direzione Piacenza, con l’impegno di restaurare o costruire il ponte sul torrente, cosa che certamente non le riuscì, visto poi l’opera di Mauro. La posa della prima pietra da parte di Mauro e Alessandria fu un gesto solenne, probabilmente già inficiato dallo scontro tra Pavia e Tortona. L’abbadessa, infatti, proprietaria del sedime e della vicina chiesa di Sant’Ilario, si reca sul luogo; fa convocare i suoi uomini al suono delle campane e vi fa celebrare la Messa dal rettore di Sant’Ilario indicato come “sacerdos abbatisse”. Inoltre, lei stessa regge la croce, posta all’inizio del ponte, e impartisce la benedizione per l’avvio dell’opera. Mauro e la moglie pongono le proprie mani in quelle dell’abbadessa, in un gesto liturgico di oblazione, che indica insieme un legame giuridico e spirituale di unione con il monastero e il suo carisma. Tuttavia anche i canonici di San Lorenzo, che dipendevano dal vescovo di Tortona, avevano avuto parte nell’aiutare Mauro a raccogliere fondi per la costruzione del ponte, recandosi sul posto solennemente sia per le rogazioni sia per benedirvi gli ulivi e iniziarvi la processione della Domenica delle Palme. Forse fu proprio l’atteggiamento pragmatico di Mauro, servo di due padroni “ante litteram”, a dare adito alla disputa dei decenni successivi. Mauro stesso compare col titolo già ricordato di “minister et conversus mansionis de ponte Stafole” il 15 ottobre 1175, con accanto un converso di nome Bernardo, segno che si era costituita e operava una comunità religiosa, legata certamente alla spiritualità di san Benedetto che, nella sua regola, invitava i suoi figli e le sue figlie “ad accogliere l’ospite come se fosse Cristo”. Il gruppo originario di fratres et sorores si estingue verso il 1179, anno in cui a Mauro succede Pietro il Vecchio. Il 3 maggio 1181 l’abbadessa Omelia nomina “rector et minister” del ponte Pietro Belegundo, ma nel semestre precedente la “mansio” è retta da una donna di nome Sibilla, di origine genovese, indicata come “donna et retricis pontis”. Sibilla affiancherà negli anni successivi Pietro Belegundo nella direzione dell’opera, a riconferma della posizione di primo piano delle donne nelle vicende del ponte sul torrente Staffora nel XII secolo.